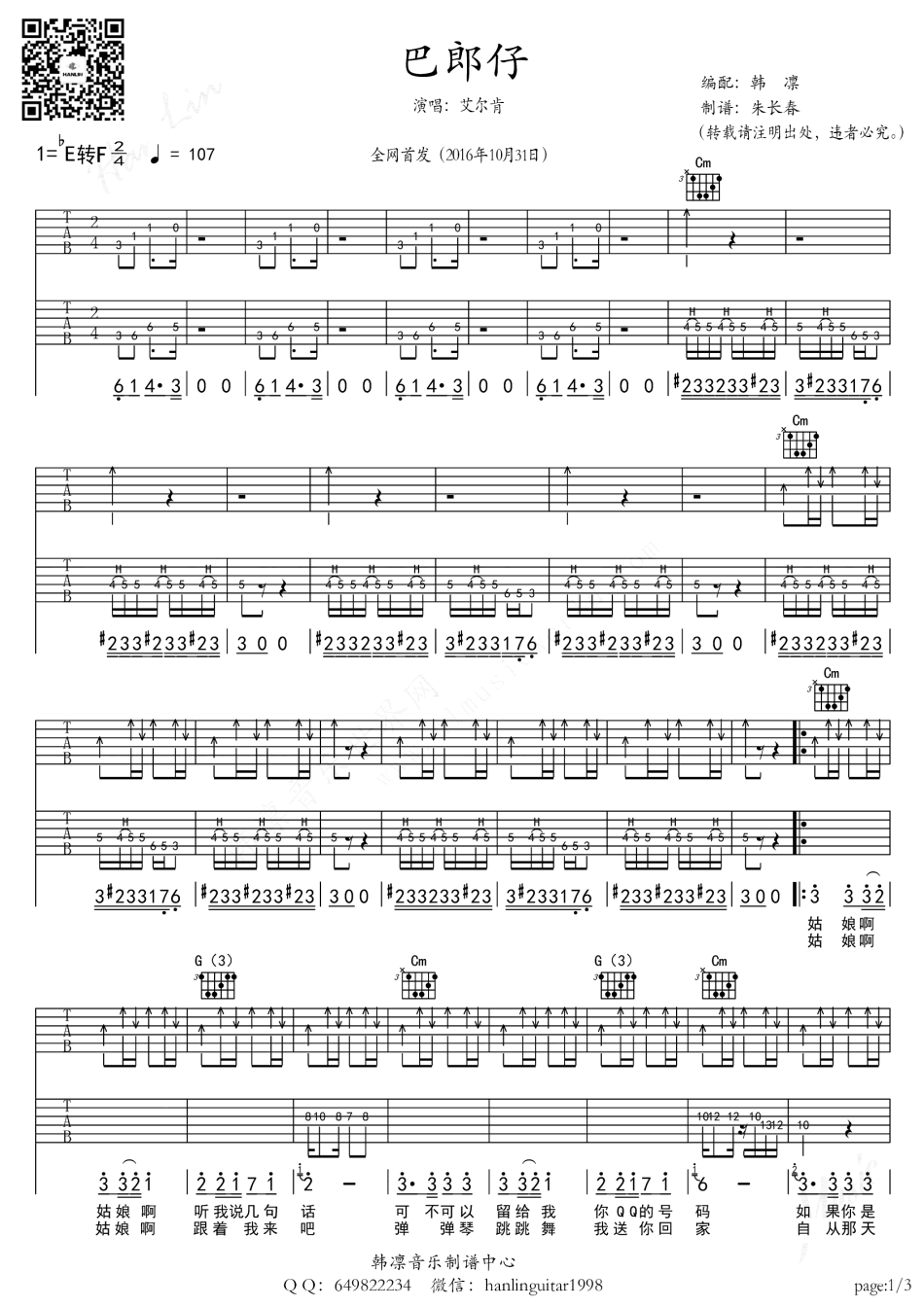

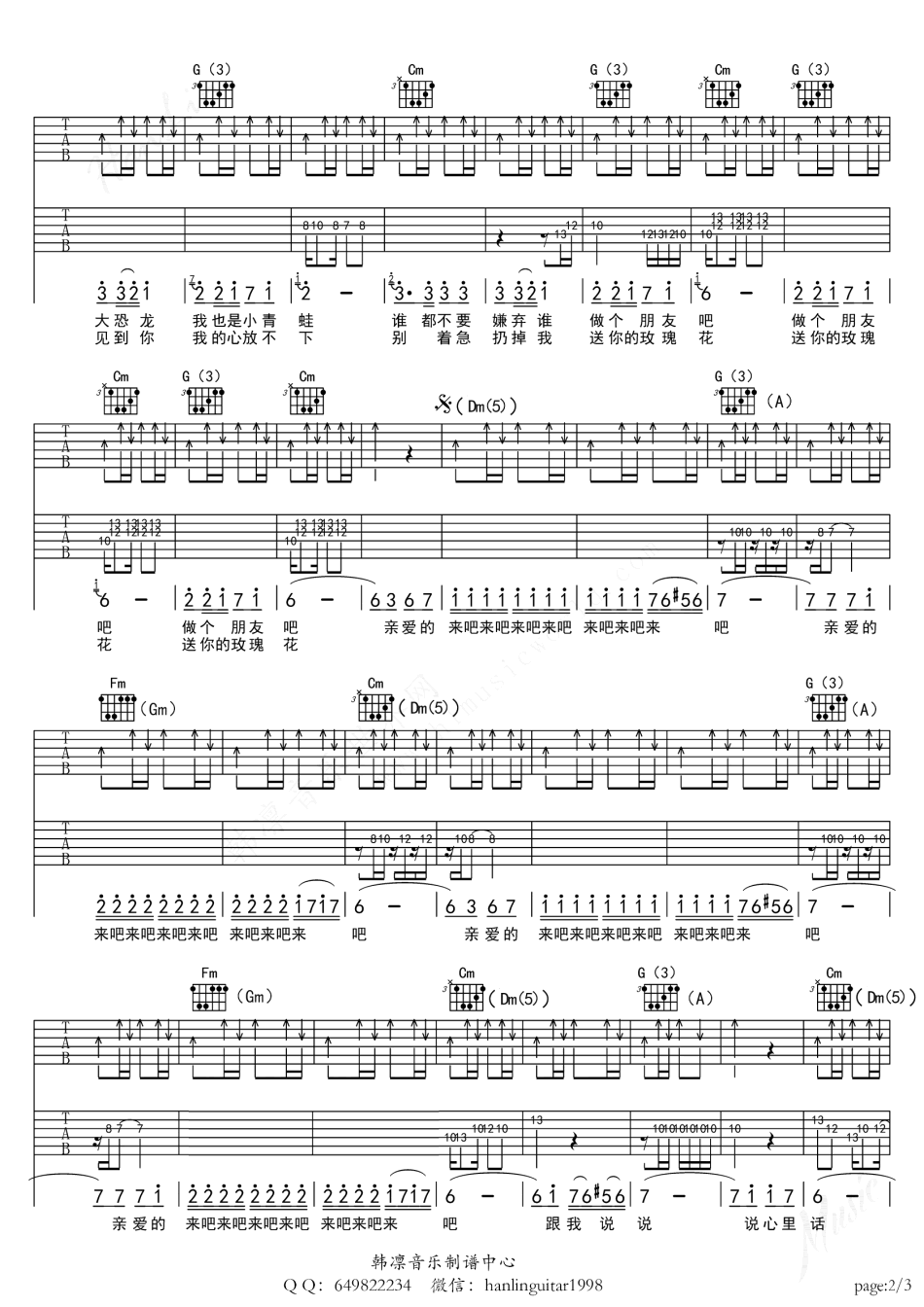

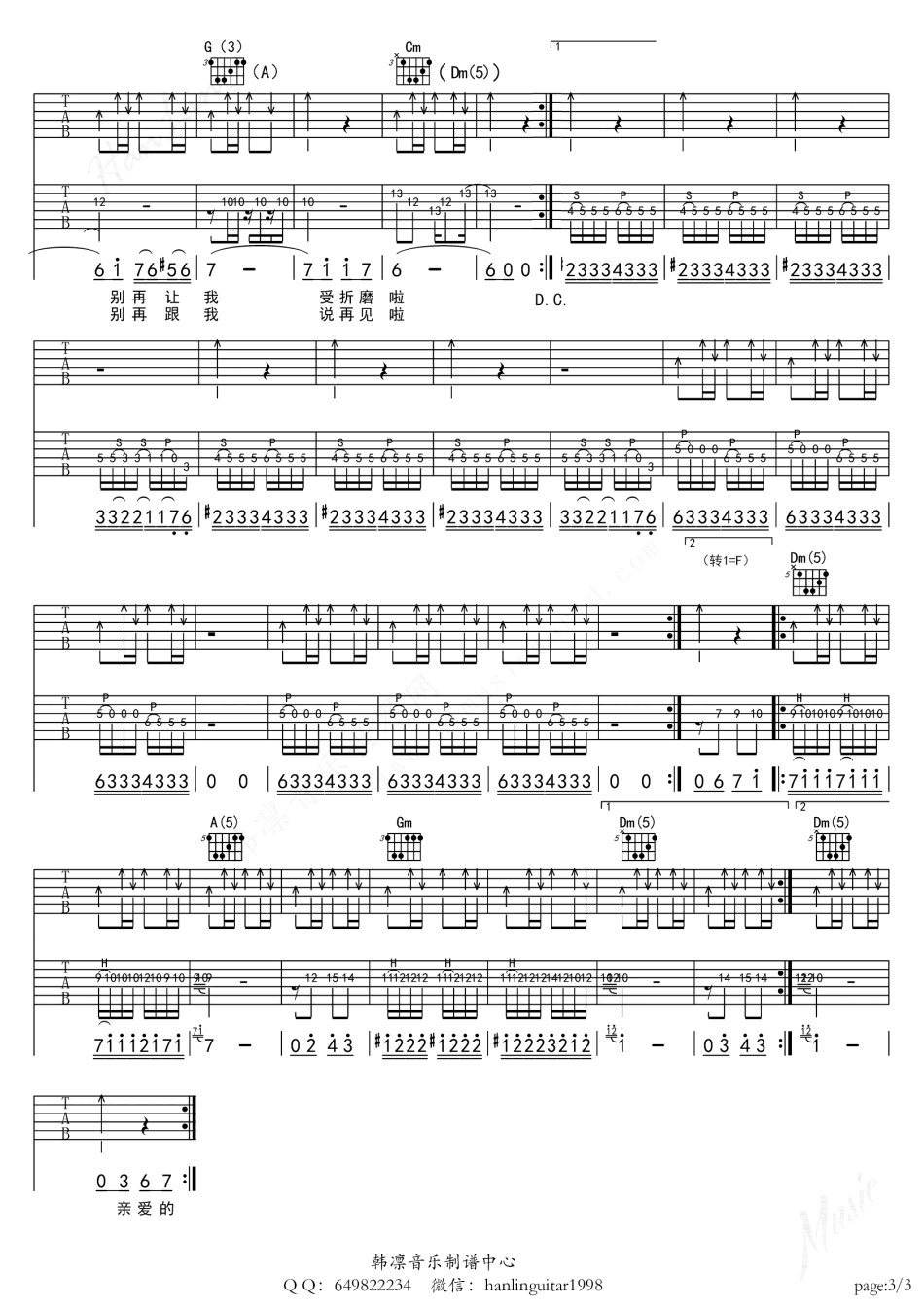

《巴郎子吉他谱》E调_艾尔肯_韩凛音乐编配_编配简直绝了

《巴郎子》以质朴的语言勾勒出新疆大地上少年成长的鲜活画卷,字里行间浸染着戈壁风沙与绿洲清泉交织的生命力。歌词中反复吟唱的“巴郎子”不仅是维吾尔语中对男孩的亲切称谓,更成为承载地域文化基因的符号——骑驴穿越胡杨林的野性、葡萄架下弹都塔尔的欢愉、烤包子摊前的市井烟火,共同构建出多元交融的生存图景。驼铃与摩托车的意象并置暗示着传统与现代的碰撞,而“爷爷的坎土曼”与“卫星地图”的时空对话,则透露出代际传承中的变奏与坚守。歌词通过“跌倒抓把沙”的细节刻画,将荒漠生存哲学升华为直面挫折的生命韧性,艾德莱斯绸的绚烂色彩与达坂城大风的粗粝质感形成审美张力,最终在“十二木卡姆的旋律”中达成精神皈依。全篇以白描手法呈现边疆少年的成长轨迹,在馕饼的麦香与坎儿井的凉意间,完成对土地认同与身份建构的诗意表达,使地域性叙事获得了超越地理界限的情感共鸣。