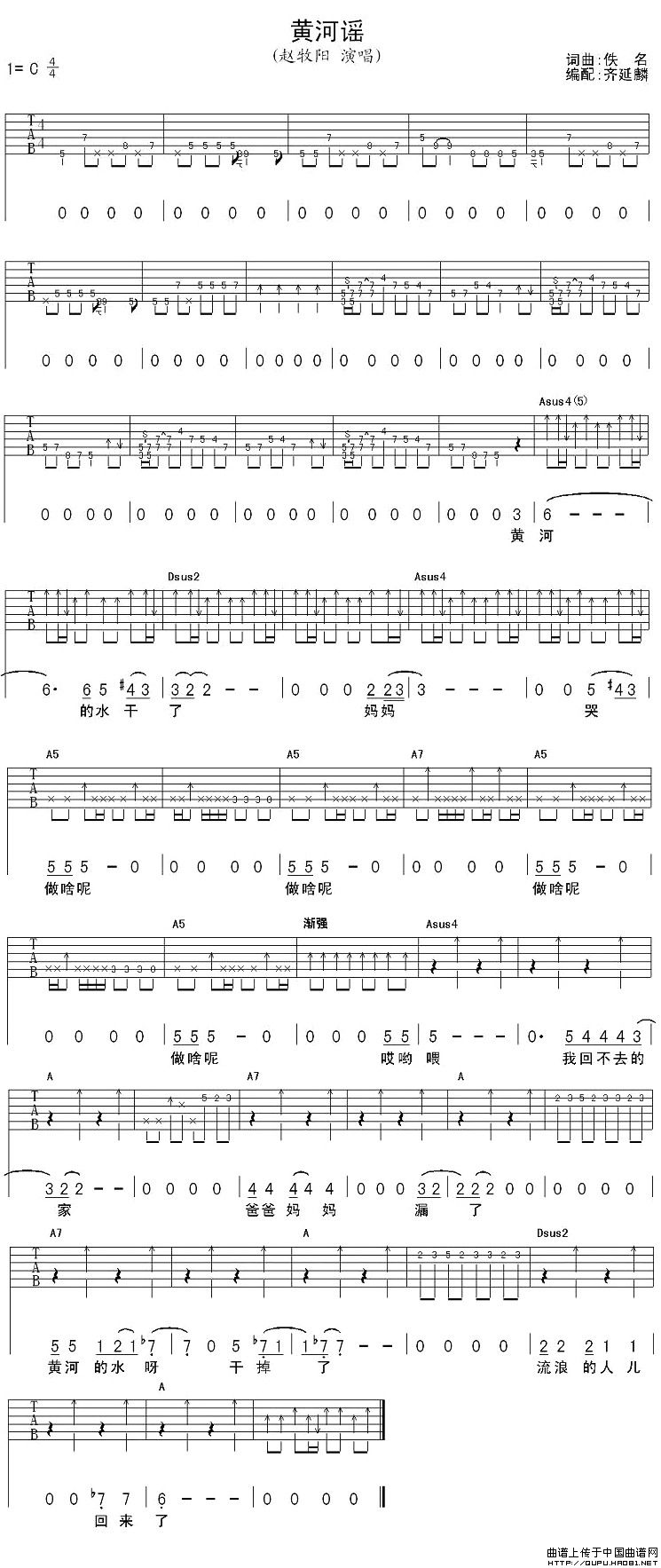

《黄河谣吉他谱》C调_赵牧阳_网络转载编配_超好听快来学

《黄河谣》以母亲河为意象载体,通过蜿蜒的水流与厚重的黄沙构建时空纵深,将自然地理升华为文化图腾。歌词中“九曲十八弯”既是地理特征的白描,更暗喻民族命运的曲折历程,浊浪里沉淀的不仅是黄土高原的泥沙,更是五千年文明的集体记忆。河岸“老磨盘”与“羊皮筏”的物象并置,形成农耕文明与游牧文化的对话,磨盘转动的圆周隐喻循环往复的农耕时序,而顺流而下的皮筏则象征着突破地域限制的生命迁徙。歌谣采用“日头晒脊梁”的具身化书写,将自然力量转化为劳动者的生命印记,黄河水“洗亮铜烟锅”的细节,以日常器物完成对坚韧品格的赋形。全篇未直接抒写历史事件,却通过“纤绳勒进石崖”的伤痕意象,让河道岩层成为记录苦难的天然碑刻。末尾“千年的调子泡不烂”以音乐母题收束,揭示口头传统作为文明基因的延续性,浊浪咆哮声里始终回荡着未被驯服的生命力。这种将地理空间转化为文化场域的创作手法,使黄河既是哺育者的温柔象征,又是见证历史沧桑的沉默主体。