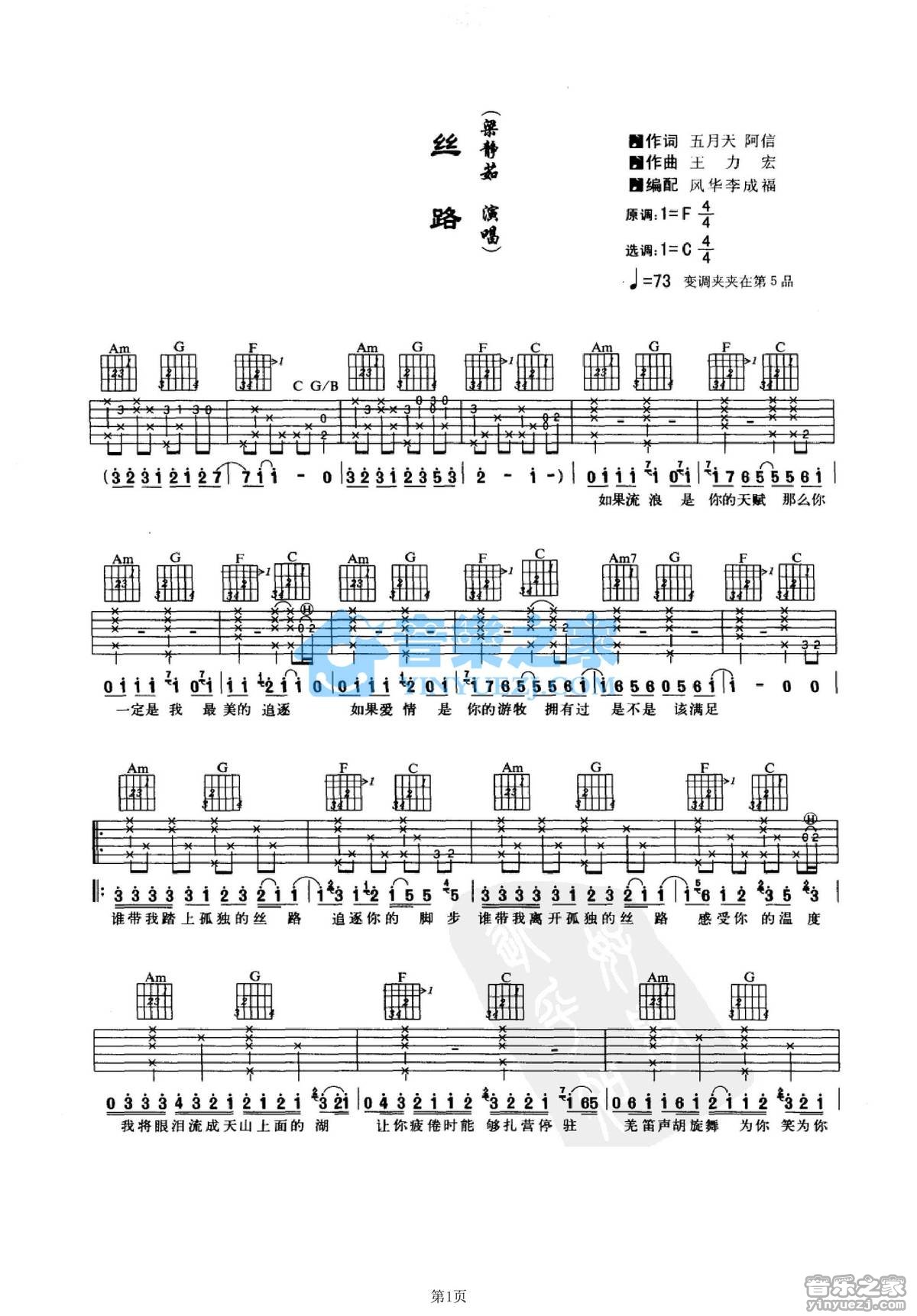

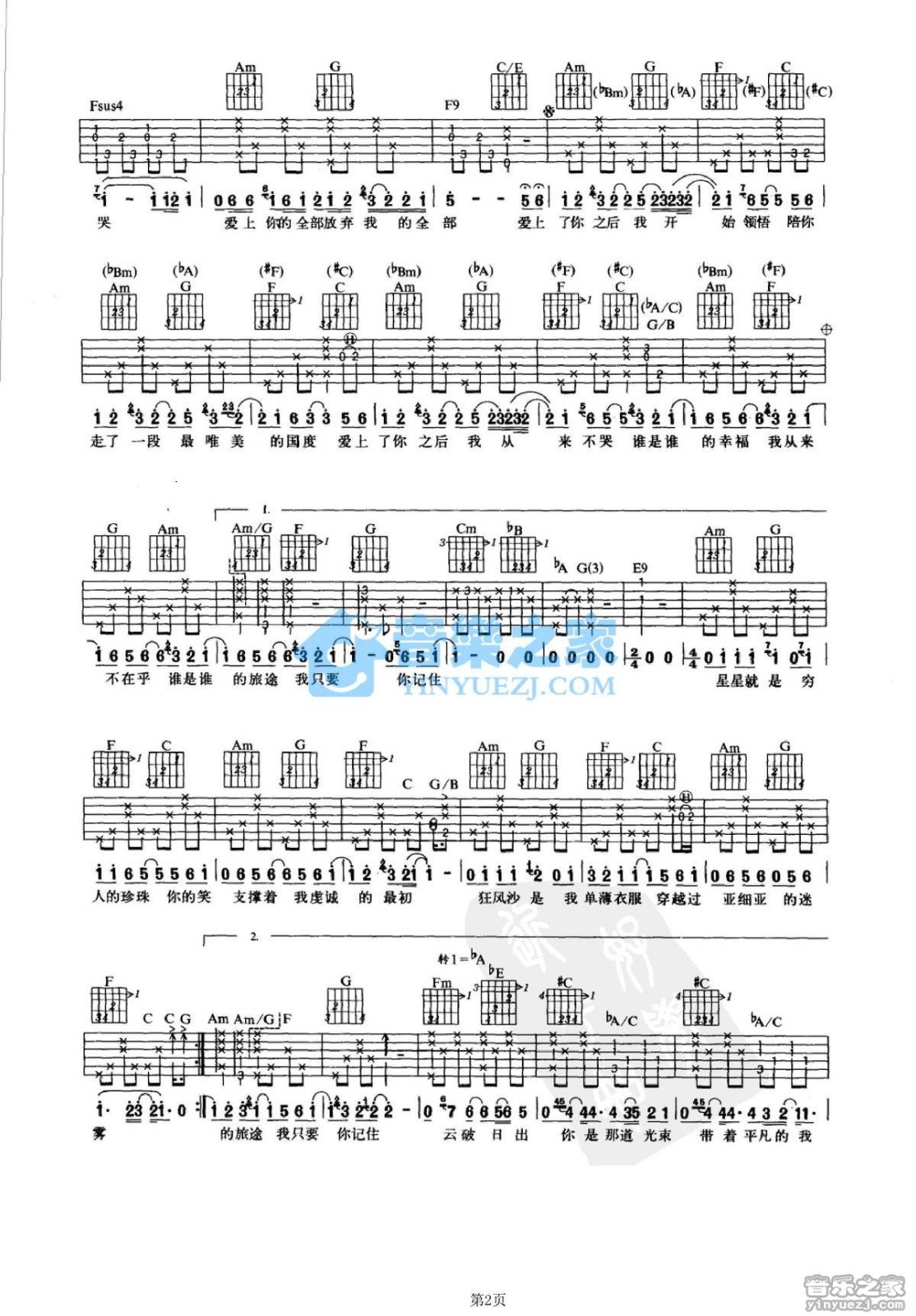

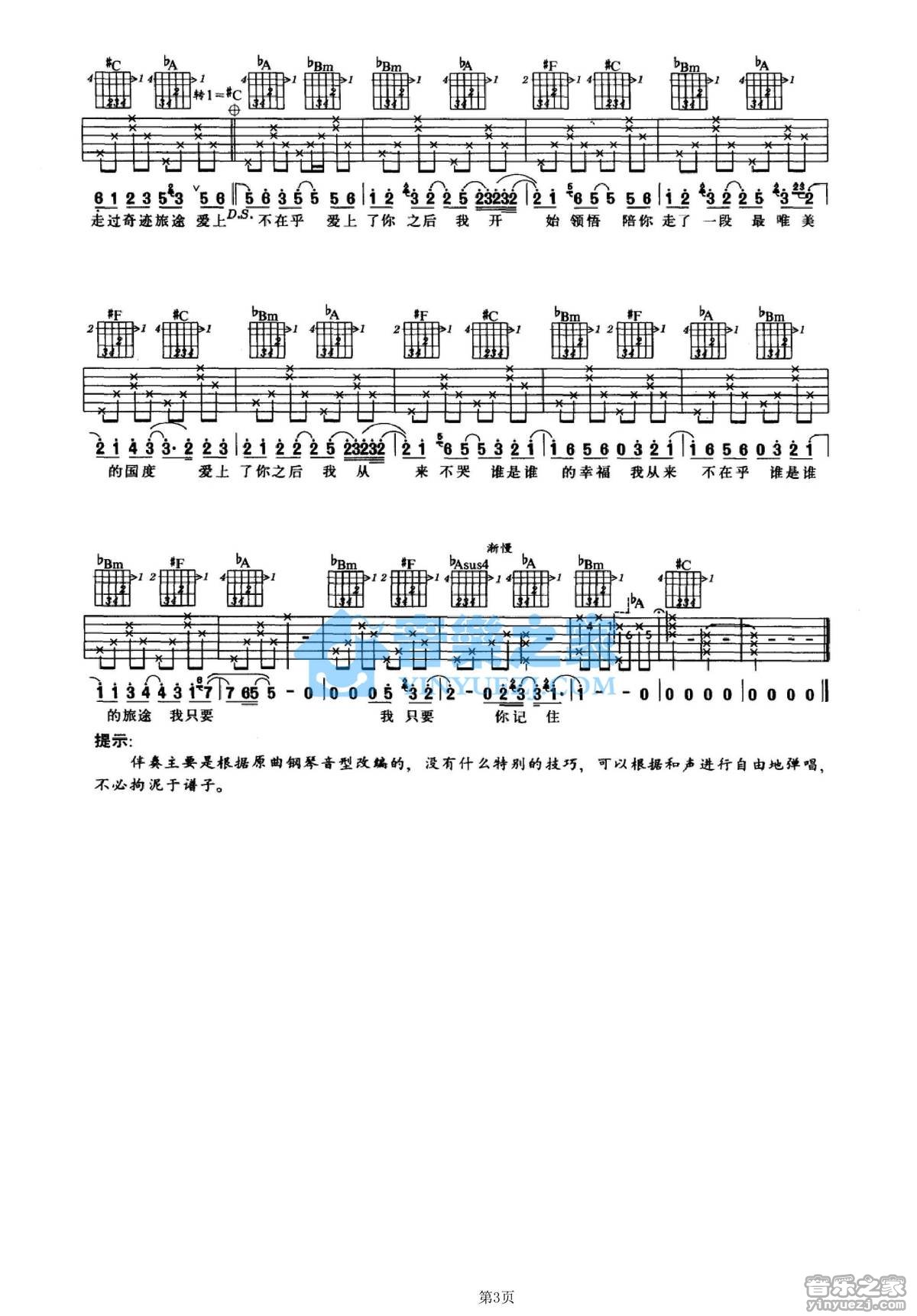

《丝路吉他谱》C调_梁静茹_音乐之家编配_独特编配超上头

《丝路》以意象交错的笔触勾勒出一条穿越时空的文化长廊,将驼铃、大漠、壁画等符号编织成流动的历史画卷。歌词表层描绘商旅跋涉的具象场景,实则暗喻文明交融的深层命题。风沙中时隐时现的足迹,既是往昔商队遗留的实体印记,亦象征不同民族在丝绸之路上叠印的精神图谱。敦煌飞天的彩带与波斯银器的反光形成视觉对位,通过器物美学的并置展现亚欧大陆的艺术对话。月牙泉作为关键意象,其永不干涸的特性隐喻文化基因在代际传递中的顽强生命力,而驿站熄灭又重燃的篝火,则昭示着文明交流虽有起伏却永不中断的永恒规律。歌词刻意模糊时空界限,使张骞出使的旌旗与当代列车的身影在文字中重叠,构建出跨越两千年的蒙太奇。胡琴与都塔尔的和鸣超越语言隔阂,验证艺术作为人类共通语言的治愈力量。最终指向的并非怀旧情绪,而是对互联互通本质的现代诠释——那条用丝绸、茶叶与思想编织的纽带,在今天已演变为数据与创意的流动,但人类对相遇相知的永恒渴望始终未变。